女性労働者を保護する「法律」として、本項では「育児・介護休業法」を取り上げます。第15回、第16回の「労働基準法」や第17回、第18回の「雇用機会均等法」に比べると知名度が若干低いため、内容の理解が十分ではない経営者も少なくないでしょう。

しかし育児・介護休業法は、これまで説明してきたマタニティー・ハラスメントや女性労働者の不満・本音の根幹部分にも密接に関わっている重要な法律です。今後、女性力活用を真剣に考えようとしている経営者にとっては、ある意味、他の法律以上に重要視すべき法律の1つだといえます。

育児・介護休業法の成立と変遷

育児・介護休業法は、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、これを略して育児・介護休業法、または(新旧の内容を厳密に区別する意味で)「改正育児・介護休業法」と呼びます。

最初にこの法律が施行されたのは1992年4月1日。初登場時の「育児休業等に関する法律(育児休業法)」という名称からも分かるように、内容は「育児」に限定されていました。

内容を簡単にまとめると「性差による役割分担意識をなくすべく、女性のみならず男性にも育児の権利を保障する」といった趣旨であり、ここからも1992年という時代でさえ、社会が法律に明文化する必要があるくらい女性差別的な慣習(「育児は女性がやるべきものだ」)に染まっていたと考えられます。

素人目に見ても非常に不十分であることが分かる当初の育児・介護休業法は、当然のことながらすぐに改正されます。

1995年、育児・介護休業法は大幅に改正され成立しました(施行は1999年)。名称も育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に変更され、内容は「育児」だけでなく「介護」も含まれるようになりました。しかしこの時点でも、「介護休業については努力義務」とされており、実質的にはそれほど大きくは変わっていない内容でした。

その後、世界的な「ワーク・ライフ・バランス」の認識の広がりを受けてか、仕事と家庭の両立と充実をめざすべく「時間外労働の制限」や「勤務時間短縮等措置の対象年齢引き上げ」などを盛り込んだ2001年改正、新たに「有期労働者等を含む休業対象者の拡大」「子の育休期間延長措置(1歳6カ月まで)」「子の看護休暇創設」などを盛り込んだ2004年改正(施行は2005年)、そして内容の一部施行・一部猶予が行われた2009年改正(施行は2010年以降)という変遷を経て、現在に至ります。

このように、およそ20年の間にこれだけ多くの改正が行われたところからも、近代日本の女性力活用がいかに遅れていたか、あるいは日本が本当の意味でのグローバル社会に急いで追いつこうとしているかが分かります。

改正育児・介護休業法の主な内容

次に、2012年の改正法を説明します。まずは改正された制度とその施行日をまとめた上の表を見てください。

この表を見れば分かるように、最新の改正育児・介護休業法では、企業の従業員規模に応じて施行日に弾力性を持たせており、中小企業への配慮と大幅改正の重みが感じられる改正になっています。

とはいえ2012年7月1日をもって全面施行されているため、2014年現在においては、事業規模にかかわらず改正内容に従わなければいけません。

育児・介護休業法の改正点…

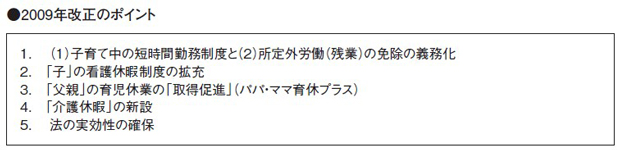

次に2009年改正の主な内容について詳しく見ていきましょう。

2014年現在での最新の育児・介護休業法では、上の表に記載された7項目について改正が行われましたが、その中でも特に重要な改正点を下表の5点にまとめました。特に重要な部分はカギカッコでくくってあります。

この改正のポイントを1つずつ説明していきます。なお、各制度の説明は理解に重点をおいているため、特に重要な部分のみを簡潔にまとめ、その他のただし書きや補足は省いてあります。実際に運用する場合には、専門家と相談・確認の上、運用するようにしてください。

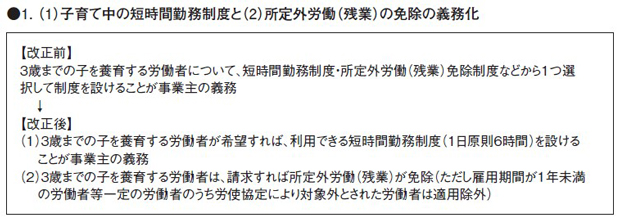

まず「●1」では、改正前における事業者は、子育て中の労働者に与えるべき時間短縮措置(短時間勤務制度・所定外労働<残業>免除制度など)から「1つを選択して」制度を設ければよかったのですが、改正後は「短時間勤務制度(1日原則6時間)」と「所定外労働(残業)の免除(残業をさせてはいけない)」のそれぞれが事業主の義務になります。

ただし、どちらも「労働者が希望・請求する」という前提条件が付いているので、事業主による圧力や会社内の雰囲気によっては労働者が請求できない(周りの目や上司からの報復を恐れて請求しなくなる)可能性もあります。

改正による義務化が厳しくなった分、この「希望・請求」の部分を悪用して義務を免れようとする悪徳経営者も少なくありませんでした。しかし、そもそもそのような経営者が女性力活用を考えること自体が矛盾した行為であるともいえるので、そのような低レベルの経営者はここにはいないという前提で話を進めます。

なお、短時間勤務制度は「就業規則への規定・明記」といった具合に明確に制度化しなければならず、単に義務をこなしているといった実質的な運用をするだけでは認められません。この点には十分注意してください。

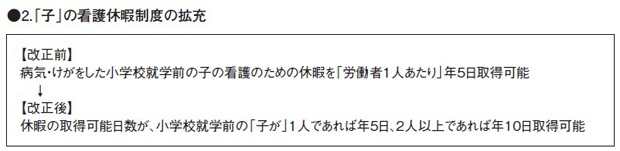

上記の表「●2」では、改正前は、看護休暇を与えるための基準が「労働者単位」だったのに対し、改正後は「(小学校就学前の)子単位」となりました。これは改正前の法整備が未熟だった部分を適正化した措置といえ、実態に合わせて使いやすくなりました。

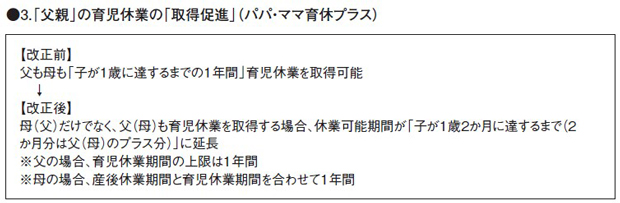

次に「●3」の表は「パパ・ママ育休プラス」と呼ばれる改正点で、「父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長」を意味しています。ここで分かりにくいのが、「父も母もそれぞれ育児休業期間の上限が1年間」なのに、「休業可能期間は、子が1歳2カ月に達するまで」という部分です。

これを分かりやすくいうと、例えば「母親が出産して8週間の産休後、子が1歳になるまで育児休業をした(母親の場合は、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間が上限なので)」場合、「父親は、母親の育児休業が終わる前に、重ねて育児休業を取れる(父親と母親が同時に育児休業を取れる)」ということになります。

この改正により、母親の育児休業の上限が切れる頃、つまり母親が職場復帰の準備のためそれまでのような育児がしにくくなる頃に合わせて、父親が育児休業を取ることによって、父母が協力し合って育児と仕事(職場復帰)をサポートし合えるような制度になりました。

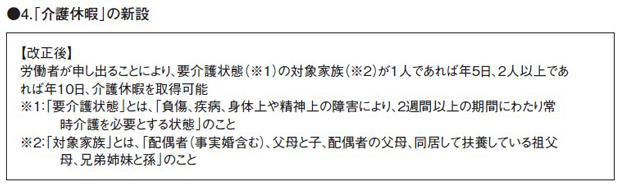

「●4」の表は今回の改正で新たに創設された制度です。内容は文言の通りであり、特に説明を付け加えるところはありませんが、労使ともに「雇用期間が6カ月未満の労働者など一定の労働者のうち、労使協定で休暇を取得できないものとされた労働者は適用除外」という部分に注意してください。

また、今回創設された「介護休暇」とは別に、従来の「介護休業(要介護状態にある対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、通算して93日まで取得可能)」も併せて取得できます。「介護休暇」と「介護休業」は、言葉は似ていますが、内容は大きく異なりますので注意しましょう。

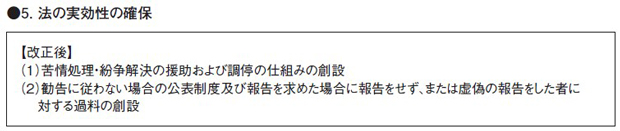

「●5」の表は、改正法の実効性を確保するために設けられた制度です。労働者への不当な扱いに対する救済措置と、法違反を犯した企業に対する罰則規定の2つの制度によって、労働者ならびにその家族たちの権利や健康を守ることを目的としています。

具体的には、表中の(1)については、育児休業の取得などに伴う労使間の紛争などについて「都道府県労働局長による紛争解決の援助」と「調停委員による調停制度」が設けられています。

また表中の(2)については、法律に反した際の「勧告に従わない企業名の公表制度」や「虚偽の報告などをした企業に対する過料の制度」が設けられています。大企業の中には「労働者に休まれるより、過料を払った方が得だ」と安易にそろばんをはじくケースが少なくありませんが、もう一方の「企業名の公表」は、このご時勢、金銭による罰則とは比べものにならないほどのマイナスになりかねません。

一度失った信頼はそう簡単には戻せず、非常に大きなダメージになります。しかしここで伝えたいのは、「法によって規定されたからやる、のではなく、自主的に、積極的に法を遵守し、男女労働者の権利を守ろうとする心構えをもった経営者こそが女性力を活用できる資格がある」ということです。

その他の改正

上記のほか、労働者が妊娠・出産・産前産後休業または育児休業などの申し出をしたこと・または取得をしたことなどを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをすることは各種法律(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)で禁止されています。

これは、前段の「法の実効性の確保」とは違った、各法律内で規定されている罰則なので十分に注意してください。

また、事業主は上記の改正に合わせ、既存の制度を見直し、就業規則などを改訂する必要があります。すでに企業規模によらず、すべての制度が施行されているので、改正後就業規則などに手を入れていない場合は、迅速に確認・改訂をするようにしましょう。「知らなかった」では済みません。

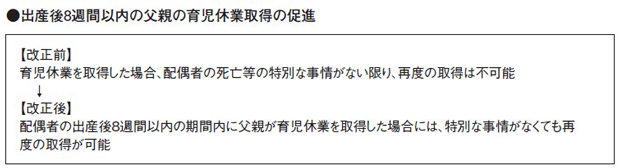

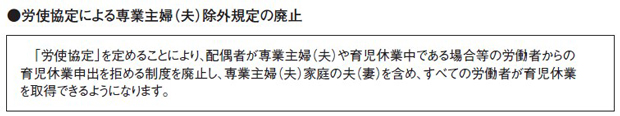

下記の2つの表に、その他の改正点をまとめました。

次回は、これまで説明してきた法律3種を踏まえた上で、「育児・介護休業法」に関連するいくつかの問題点を考えていきます。