小さいサービスと大きいサービス

さまざまな産業界で、企業が市場や顧客に対して提供すべき価値を「モノから、コトへ」シフトしていくべきであることが求められています。前回のコラムで提示したサービスデザインの定義は、まさにこの考え方とも重なるのではないでしょうか。

サービスデザインとは、顧客が自覚していないレベルのニーズや欲求に対して、顧客との共創関係のもと価値を提案し、良い関係を持続する仕組みを持った製品・サービスを創りだすこと、それによって、自社と顧客の双方のみならず、多様な利害関係者間で価値を共有し、循環できるビジネスの実現をめざすもの。(『サービスデザイン思考』P. 20)

その背景にあるのは、市場における価値の捉え方が大きく変化したことが挙げられます。かつては製品(モノ)の「所有」そのものが顧客にとって価値だったけれども、時代の流れの中で製品を所有すること自体の価値は薄れていき、その製品を「使用」することで結果として得られる経験(コト)こそが重要視されるようになりました。

このような「価値」の捉え方が、サービスデザインの根っこをつくっている論理的な概念である「サービス・ドミナント・ロジック」という考え方です。カタカナ文字が並ぶ少し難しい概念の説明になりますが、サービスデザインを理解するうえでとても重要な考え方なので、しばしお付き合いください。

サービス・ドミナント・ロジックは、ラッシュとヴァーゴという二人のマーケティング研究者が2004年に発表した「マーケティングの新しい価値支配論理への進化」(原題“Evolving to a New Dominant Logic for Marketing”)という論文で提唱された概念です。要点としては、市場に存在する製品やサービスの何が顧客にとっての価値となるかを決定づけるもの(価値の支配論理)が大きく転換しつつあることを示唆しています。

これまで市場における製品やサービスは、対価と交換に取引(購買)されて顧客に価値を提供するものが主流だったけど、これからは顧客がその製品やサービスを手に入れた時点では価値は存在していなくて、顧客がそれらを使用(経験)することによって価値が完成するようなものが主流として置き換わっていく。

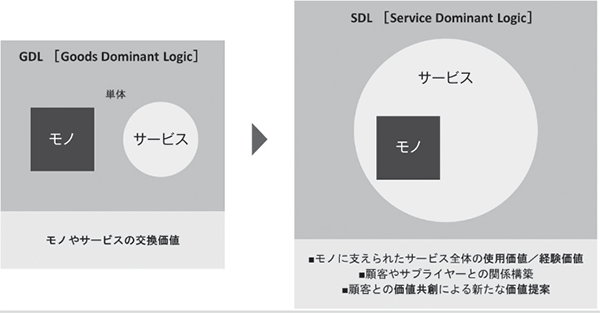

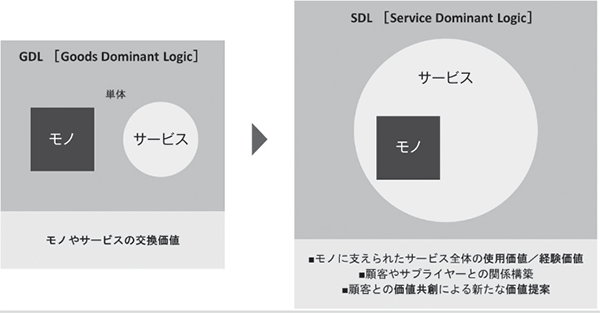

ラッシュとヴァーゴは、かつて主流だった市場における価値の支配論理を「グッズ・ドミナント・ロジック」(以下「GDL」)と呼び、サービス・ドミナント・ロジック(以下「SDL」)と対比して、これら2つの価値支配論理の大きな違いを、GDLが「交換価値(Value in Exchange)」に基づいて製品やサービスを考えるのに対し、SDLが重要視する価値の考え方を「使用価値(Value in Use)」 だと定義しました。(図1参照)

図1:GDLとSDLの概念イメージ(『サービスデザイン思考』P. 33より引用)

GDLは、顧客は対価を支払いさえすれば、それと交換に製品やサービスが持っている価値を手に入れることができる、という考え方です。GDLの考え方のもとでは製品やサービスの価値は、製品の完成時や出荷時点ですでに完成していて、誰が顧客であったとしても「同じ価値」が画一的に保証されているともいえます。そして、モノにはモノの、サービスにはサービスの価値がそれぞれ保証されているということになりますので、モノとサービスはそれぞれ別個に分離して扱えるということになります。加えてGDLでは、多くの場合サービスはモノの価値を補完・補助するような位置づけのものとして扱われるのです。このように、モノと分離して存在していて、個別に扱うことができるサービスを便宜上「小さいサービス」と呼ぶことにしましょう。

それに対してSDLでは、製品やサービスの価値は対価と引き換えに顧客に即座に提供されるのではなく、顧客が製品やサービスを使用するという一連の経験を通して「自分にとって何が価値なのか」を実感=認識した時点ではじめて実体化します。

製品やサービスの中に完成された価値があらかじめ封じ込められているのではなく、顧客が使用することで価値が完成する。言ってみれば、価値という観点から見ると「半完成品」の製品やサービスを、顧客が関わることで「完成品」にしていくようなイメージです。

つまり、SDLのもとでは、企業は価値を詰め込んだ完成品として製品やサービスを一方的に顧客に提供する立場ではなく、顧客自身も製品やサービスに関わることで価値を共につくりあげていく役割を担うのだ、という観点で製品やサービスを考えるのです。

そして、企業と顧客の関わりの中で価値が完成するという考え方を「価値共創(Co-Creation)」と呼びます。製品やサービスを媒介とした企業と顧客との関わりあいによって価値が共創されるためには、モノとしての製品と、モノを使用する際の一連の顧客体験を良いものにするためのサービスは一体化したものとして考えられないといけません。なぜならば、SDL的な製品は顧客が使用してはじめて価値が実体化=完成するという前提なので、製品使用の際の顧客体験を切り離してしまっては製品そのものが成立しないからです。

サービスデザインがデザインする対象である「サービス」とは、このような「製品と顧客との関わり合いがどのようなものであるべきか?」そのものを意味しているのです。先ほど、GDLにおけるサービスは「小さいサービス」と呼びましたが、SDLにおけるサービス、そして本連載が主題とするサービスデザインがデザインの対象とするサービスは「大きなサービス」と呼べるかもしれません。

企業は「価値提案」しかできない…

SDLの考えでは、企業がつくることができる製品やサービスは価値の観点から見ると「半完成品」でしかないという説明をしました。であるならば、よく言われる「価値提供」という考え方には矛盾がでてきます。なぜならば、企業は製品やサービスの価値を完成させておくことはできないので、一方的に価値を「提供」することなんてできないからです。

この論点について、先のラッシュとヴァーゴは「企業ができることは『価値提案』だけである」と前述の論文の中で述べています。つまり、企業は製品やサービスが顧客にとって「こういう価値が得られますよ」という思い(期待や願いとも言えるでしょう)を込めて価値を「提案」することはできるけれども、実際に価値がどんなものだと認識されるかは顧客側に委ねるしかないという考え方です。

だからこそ、製品を出荷した時点で「どうか自分たちが期待するような価値を、顧客が認めてくれますように!」と手を合わせてただただ幸運を祈るのではなく、自社がよかれと思って提案する価値が適切に理解されることを促すために有益な情報を提供することや、製品が継続的に使用される中で顧客体験をより良いものにしていけるようなアップデートサービスを用意していくことなどが、企業には求められます。

このように、製品が顧客に届く前後にも視野を広げて最良の顧客体験を実現するにはどうすればいいか?顧客との良い関係を長く続けていくことがどうすればできるのか?を考え、実行することがサービスデザインにおいて最も重要なことの一つです。

よって、サービスデザイン的な製品・サービス、そしてビジネス発想では、製品やサービスを顧客が使用する最中だけでなく、製品・サービスが顧客と出会う前のフェーズから、顧客が一度それらを使用・体験した後のフェーズに至るまで、企業と顧客との関係性をデザインする視野を広く、長く捉えることが求められます。

価値は変化する

製品やサービスの価値について、顧客が関わった時点で決まるのだとすると、顧客がそれらの製品やサービスと関わる際の状況や、事前に期待していたことが何だったのかの違いによって、価値の感じ方は変わってしまう、と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。まさに、そのとおりなんです。価値は普遍的なものではなく、顧客をとりまく環境や状況によっていとも簡単に「変化」するものなのです。

このような、何が価値なのかを決める「顧客と製品・サービスをとりまく環境や状況」のことをコンテクスト(context)と呼びます。コンテクストは、日本語では「文脈」という言葉が訳としてあてられることが多い言葉ですが、私たちにとって耳慣れた「その場の空気」や「時と場合」といった表現に言い換えるとそのニュアンスが伝わるでしょうか。

コンテクストは単に顧客と製品・サービスの関係性だけでつくられるものではなく、社会を取り巻く常識や倫理観、時代性や流行などのさまざまな社会文化的要因が複雑に絡み合うことでつくられるもので、その時々で動的に変化していくものです。よって、企業が都合よくつくれるものではありません。企業は常に変化していく世の中の動きに視野を広げながら、製品・サービスと顧客との間にどのようなコンテクストが生成されているかを感じ取り続けなければならないのです。

「まだ名前のついてない価値」をモノに物語らせるーTikTokって何て説明しますか?ー

話は変わりますが、最近若い世代を中心にTikTokというアプリが大流行しています。アプリを立ち上げると、著名人だけでなく一般の人々までもが軽快な音楽に合わせてダンスする様子や、思わずクスッと笑ってしまうような短尺の動画が次々に再生され、思わず時間がたつのを忘れて見入ってしまった、という経験がある方も少なくないのではないでしょうか。中には、ご自身も踊ったりした動画を投稿したことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。そのように、最近では若年層だけでなく老若男女にユーザーが広まりつつあるTikTokですが、あれは一体何なんでしょうか?「TikTokって何?」って質問されたら、皆さんは何と答えますか?

あえて説明するとしたら、「アプリを使って簡単に面白い動画が撮影できて、その動画を投稿して楽しむSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)」とでも言えるのかもしれません。が、そのような説明はTikTokのいくつかの側面をツギハギに表現しただけのもののようにも思えます。ある意味、TikTokというサービスは新しいものなので、それが一体何なのか、まだちゃんとした「名前がついていない」状態だと言えます

なぜこれほど多くの人々が夢中になってTikTokをやっているのか、うまく説明できません。なぜうまく説明できないのかというと、TikTokがユーザーに対して提案している価値が新しいので、すでにある何か(既存の価値)に照らして説明することができないからです。

TikTokユーザーの多くが、本当のところは「なんとなく楽しいから」や「何でって言われてもうまく説明できないけど、なんとなく面白くてやめられない」という感覚で楽しんでいるのではないでしょうか。

つまり、既存の価値(観)で測れないような革新的な価値は、合理的に説明できないのです。逆を言えば、合理的に説明できてしまう価値は、既存の価値の枠の中にとどまっている、と言うこともできるでしょう。

そのような「まだ名前のついていない価値」を提案する場合、合理的で論理的に提案したい価値を説明してもたいていの人は理解してくれません。その価値が新しすぎるからです。

そこで「モノ」が重要な役割を担います。ここでいう「モノ」とは、物理的に触ることができる物体としての製品はもちろんですが、アプリやソフトウエアのようにパソコンやスマホの画面の中に存在している情報インターフェースや店舗などの物理的な空間と店頭で行われる接客など、幅広い「人工物」全般を指します。認知科学者のクラウス・クリッペンドルフは、その製品やサービスを人々が何と語っているか、つまり「会話」も人工物の範囲にあると言っています。(『意味論的転回』星雲社 参照)

TikTokのユーザーの中には、最初から具体的な目的や、自分にとっての価値を明確に理解して使い始めたわけではなく、なんとなく試しにアプリを触ってみたら感覚的に使えて楽しい気分になれたから、だったり、アプリのチュートリアルに誘導されて触っていたら簡単にSNS映えする「エモい」動画をつくることができて知らない間にハマっちゃった人も少なくないでしょう。何が面白いのかはピンとこないけど、世間でやたらと流行しはじめているものだから、きっと何か楽しいんだろうというぼんやりした気持ちで使っているうちに、面白くなってきたひともいるかもしれません。

この場合のTikTokにおける「モノ」は、アプリのインターフェースや機能、そして世間で語られていること(前述のクリッペンドルフは「ディスコース(言説)」と表現しています)が該当し、それらの「モノ」に誘われるようにして人々はTikTokと関わりを持ち始めます。そして関係性がつくられていく中で、最初は何の価値があるのかよく理解できなかったTikTokという製品・サービスの「価値」を徐々に認識し始めるのです。

日本の産業界でも「モノから、コトへ」という言葉でビジネスの構造転換の必要性が叫ばれて久しいですが、とっても誤解されがちなことがあります。それは、「モノ」に価値がなくなってしまったのではない、ということです。

人々の欲求が複雑で高次元になっていく中で、目に見えない経験価値である「コト」の重要性が高まったことはまぎれもない事実ではありますが、提案しようとする価値が革新的になればなるほど、人々がその新しい価値を理解し、関わり合いをもってもらうきっかけをつくりだすために、まだ名前がつけられていないような新しい価値を「モノ」に物語らせる必要性が増していきます。

これが、「モノ」と「コト」を安易に分けて考えず、それら2つを混然一体にして取り扱うことで、新たな価値を生み出し、提案していこうとするサービスデザイン的な製品・サービス、そしてビジネスの考え方でもあるのです。

そのような革新的な価値は、もはや顧客にとってすでに自覚していた「ニーズ」とはまったく異なる次元のものであるともいえるでしょう。次回は、ビジネスを考える上で当たり前のように重要なものであると考えられている「顧客ニーズ」に応えることが本当に良いことなのか?について考えてみたいと思います。